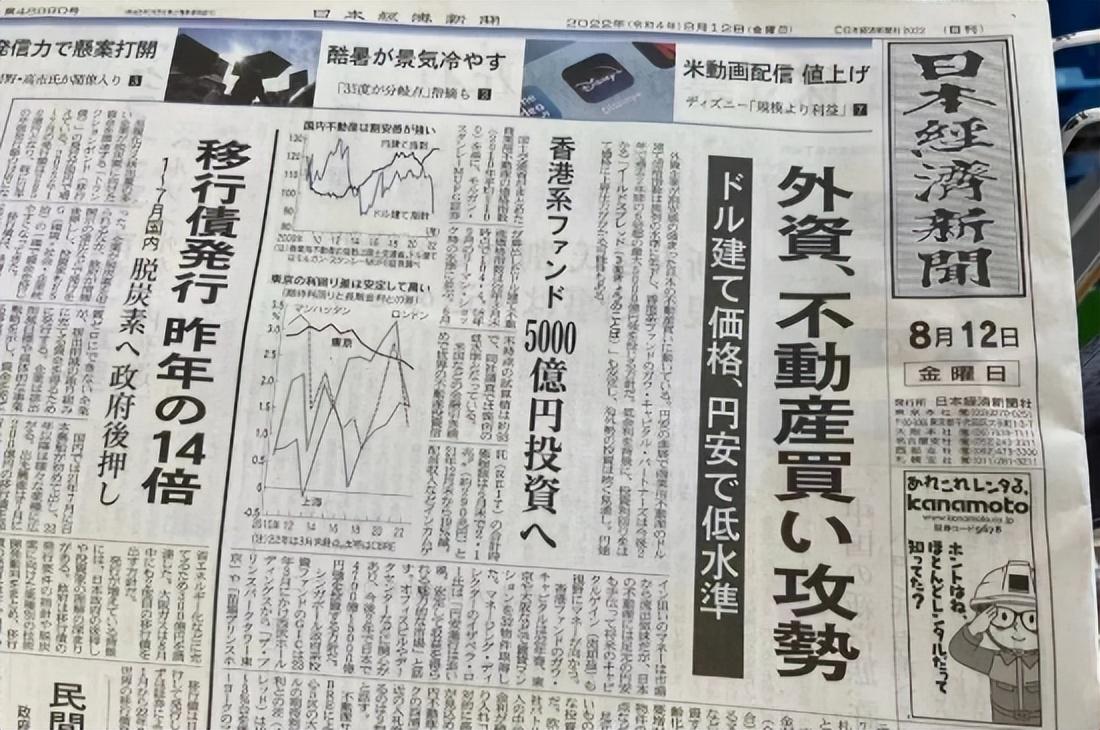

最近日元贬值,不少海外投资者又在抢日本的房子,东京、大阪的公寓挂出来恒信策略,很快就被秒光。

这场景让人想起三十多年前,那时候日本楼市比现在疯十倍,全民都在谈论买房暴富。

但大家都记得买房者后来的惨状,却少有人问:当年没买房的人,真的成了人生赢家吗?

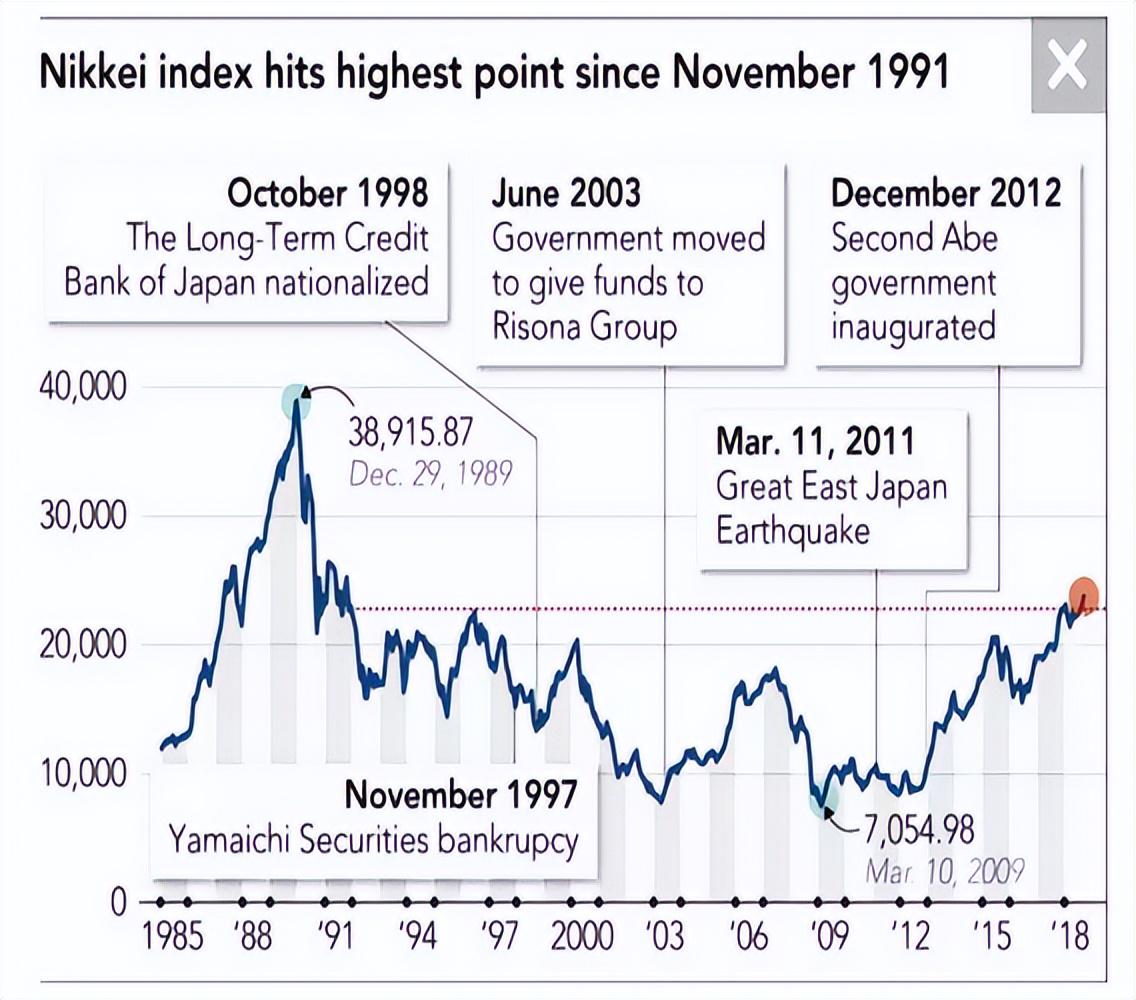

1985年之后的日本,像被按下了快进键,《广场协议》签完,日元一下值钱了不少,可出口生意难做了,政府就开始降息放钱,想让大家多花钱。

这些钱没流进工厂,全往楼市股市跑,那会儿东京地铁站旁的新公寓开盘,停车的功夫,队伍能排几百米。

银行比买菜的还热情,零首付、只还利息的贷款随便放,刚毕业的大学生,都能贷几千万日元买房。

演员阿部宽那会儿也凑了热闹,买了好几套公寓,一门心思想靠这个暴富,作家东野圭吾的书里,全是炒房炒股的情节,跟在鼓吹“再不买就晚了”。

整个日本都在喊“土地永远不会跌”,不买房的人,走到哪儿都被当成异类。

但还是有人没上车,前国土政策局有个叫中岛的年轻人,刚上班没几年,工资刚够养活自己,看着别人抢房只能眼红,属于实打实的“被动没买”。

还有开小工厂的佐藤,那会儿常有人劝他卖房炒房,他去厂里转了转,工人没几个,订单也少。

“工厂都不怎么开工,钱全往楼市跑,这事儿不对劲。”他咬咬牙,没跟风。

更多的是像小林这样的普通职员,捧着“终身雇佣”的铁饭碗,每月工资稳定,不想背上几十年的房贷,觉得安稳比什么都重要,主动选择了观望。

那时候没人知道,这些人的选择,会在几年后迎来完全不同的解读。

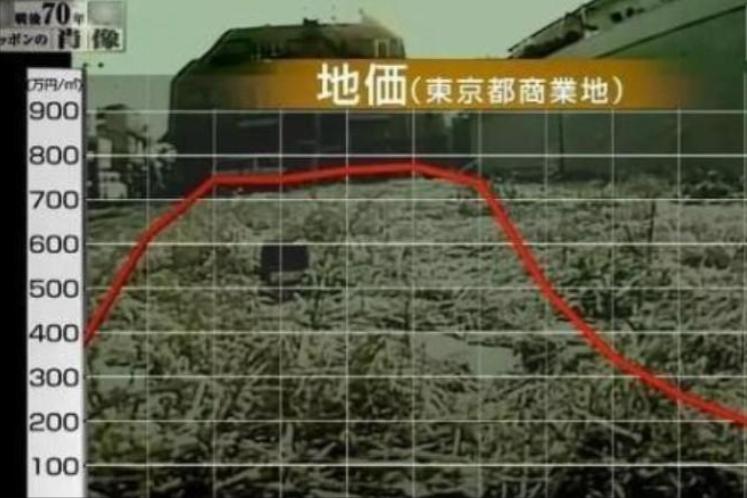

1990年,风向突然变了。政府开始加息,还开征了地价税,一下刺破了泡沫,东京的房价跟坐了过山车似的往下滑,几年就跌了六成多。

横滨的岸野田彦最惨,1990年花8000万日元买的房子,没多久就只值4000万了,可他欠银行的7200万本金加利息,一分都不能少,夫妻俩得还满30年。

演员阿部宽更倒霉,不仅房子贬值,还背上3亿日元债务,模特工作也丢了,为了还债,他转行去当演员,直到2007年才还清钱,44岁才敢结婚。

那些海外收购的大企业也没好到哪儿去,三菱1989年花2200亿日元买了洛克菲勒中心,没几年就亏得底朝天恒信策略,1995年只能低价卖掉,光本币就亏了800多亿。

索尼收购哥伦比亚电影公司,最后也亏了几十亿美元,成了日本最惨的海外并购案。

这时候,没买房的人似乎成了“幸运儿”,至少他们不用每天一睁眼就想着还房贷,但这份幸运没持续多久,风暴很快就刮到了每个人头上。

企业开始大规模裁员,就算没被裁,工资也降了不少,中岛所在的部门缩编,他从正式工变成了临时工。

以前每月能存点钱,后来连“千日元老公”的标准都达不到,一天零花钱勉强够买盒饭。

开工厂的佐藤更头疼,订单越来越少,原材料还在涨价,为了活下去,他只能裁掉一半工人,自己每天从早忙到晚,根本没心思琢磨买房的事。

那些刚毕业的年轻人更惨,赶上了“毕业即失业”的浪潮,找不到正式工作,只能打零工,房租都快交不起,更别说买房了。

那会儿的日本街头,倒闭的店铺一家接一家,百元店却慢慢多了起来。

大家买不起日本产的餐具,只能去百元店买义乌产的,5000日元就能凑齐一套,没买房的人虽然躲过了债务,但也没躲过经济萧条的冲击。

有人庆幸自己没买房,更多人却陷入了迷茫:努力工作也没希望,未来在哪儿?

时间一晃到了2000年,泡沫破裂的余波还在蔓延。没买房的人,命运渐渐分出了岔路。

中岛靠着“老员工”的身份,又转回了正式岗。虽然工资涨得慢,但胜在稳定。

他这辈子没买房,一直租住在东京郊区的小公寓里。退休后靠着养老金过日子,不算富裕但安稳。

佐藤的工厂没撑住,倒闭后他去了优衣库当店长,这份工作虽然累,但收入稳定,他攒了点钱,在小城市买了套小公寓,算是有了家。

最苦的是当年没找到正式工作的小林,一直在打零工,做过便利店店员,送过外卖,收入时高时低。现在快七十了,还在超市打工,没房没存款。

再看那些当年买了房的人,日子同样不好过。岸野田彦夫妻俩还清房贷时,头发都白了,房子市值还不如当初的首付,这辈子没攒下一分钱,只能靠低保度日。

还有个叫山本的前银行职员,78岁了还在打工,退休金全用来还房贷,妻子得去养老院做护工。

不管当年买没买房,这代日本人的晚年,都透着一股心酸。

经历过泡沫的人,对房子彻底没了欲望,25-34岁的年轻人里,只有12%想买房。

大家宁愿租房,也不想被房贷捆一辈子,《百元之恋》里的女主角,就像很多年轻人的缩影,宅在家里,不工作不社交,觉得生活没盼头,这就是“低欲望社会”的真实写照。

有人说没买房的人是幸运的,但往深了想,他们的命运从来不是自己选的,当年泡沫的根子,其实是政策走偏了,《广场协议》后日元升值,出口不行了。

政府不想着怎么救实业,反而一个劲降息放钱,这些钱没进工厂,全进了楼市,银行更是推波助澜,放贷只看房价,不管借款人有没有能力还。

1984到1988年,房地产抵押贷款占比从17%涨到了22%,连农林合作社都在违规放贷。

反观60年代就不一样了,那会儿政府搞“国民收入倍增计划”,没几年大家收入翻了倍,钱用来买电视、买车,工厂越开越好,房价涨得也实在。

那时候的房价,是靠真需求撑起来的,自然没出泡沫,说到底,不管买不买房,普通人的日子好不好过,全看实业稳不稳。

日本花了三十年才想明白这个道理,后来一门心思搞实业,放弃了加工组装,转而做半导体、生物医药这些高端制造。

消费领域也冒出了优衣库、711这样的品牌,靠“便利廉价”站稳了脚跟,现在的日本年轻人,虽然还是不想买房,但有份稳定工作,日子就能过下去。

再看当下,又有海外投资者来抢日本的房子,但日本人自己很淡定,他们见过泡沫的疯狂,也尝过破裂的苦,知道房子不是财富密码。

那些当年没买房的人,有的安稳一生,有的困顿至今,他们的命运里,没有“幸运”或“不幸”,只有时代留下的印记。

30年过去了,日本楼市又热闹起来,但没人再喊“永远涨”了,大家终于明白,安全感从来不是房子给的。

有扎实的实业,有稳定的工作,有健全的保障,不管买不买房,日子都能踏实,这或许就是日本房价崩盘,留给所有人最值钱的教训。

亿资策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。